(2021年11月12日更新)

第二章 波多津の自然

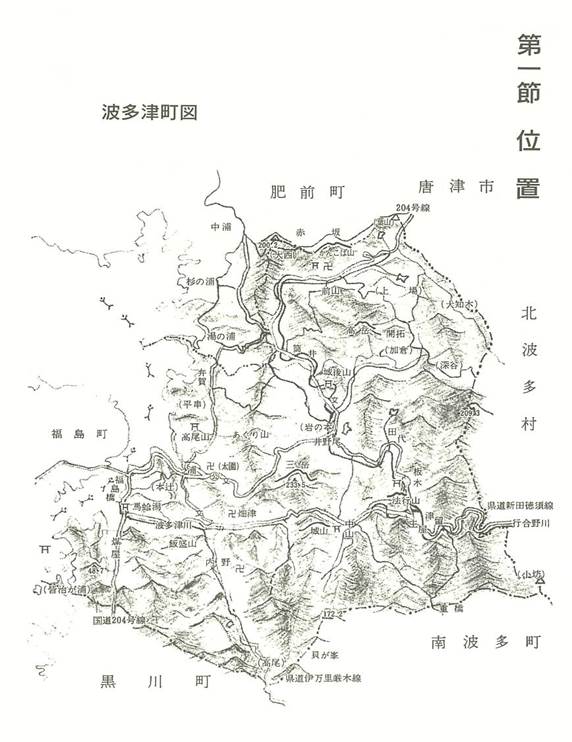

第一節 位置

一、位置

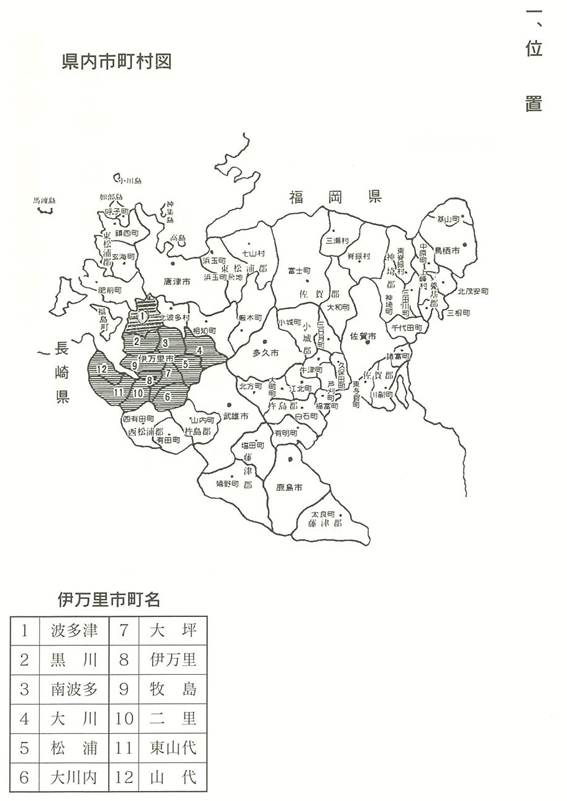

県内市町村図

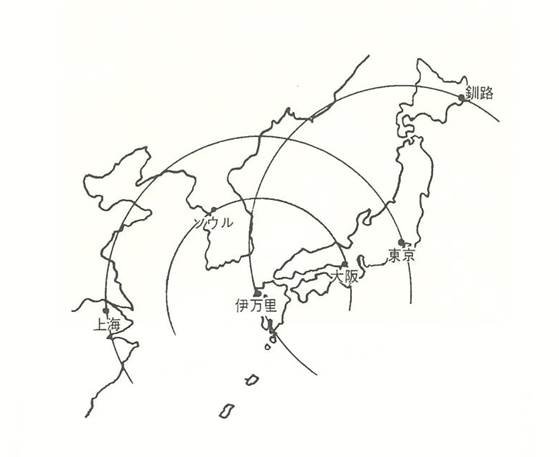

日本の佐賀—伊万里 波多津

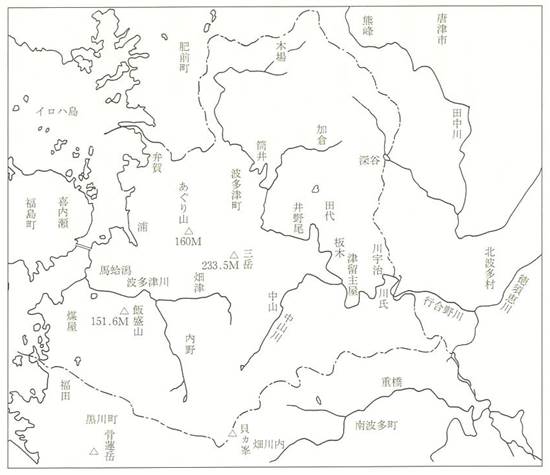

伊万里市役所から東海岸を北へ十六km、そこが波多津の中心浦集落である。市内最北最遠の町。木場大知木はそこから更に北へ八km、ここからだったら唐津はひとくだり十km余り。佐賀へは岸岳経由五十数km 、昔はこれが出張ルートだった。

市からみても、県からみても、まして国全体からはかたよっているが、交通網の発達で、今は距離は絶対ではない。気宇広大に広く見る眼をもち地域の活性化を図りたい。

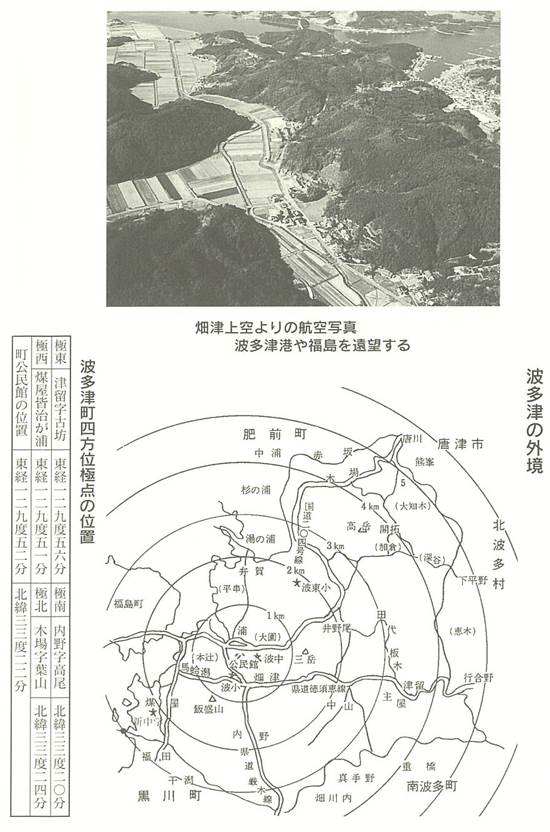

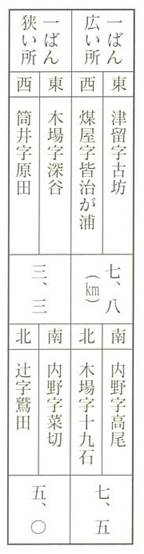

波多津の外境

ここでは境界線や、極点というのは、じつは地図(国土地理院著作五万分の1) によるものであって、現地にあたって調べたわけではないが当該集落では現地を歩いて確認してあると思います。

二、面積

(1)広がり

上の距離は地図上で測った直距離である。

上段の地図は町公民館中心の一km毎の円周を入れている。これにより各地区間の距離が把握でき交通や生活上の資料となりましょう。

(2)面積

第二節 歴史にみる伊能忠敬の波多津測量

伊能忠敬(一七四五〜一八一八)はいまの千葉県佐原市の人、家業のひまひまに数学や暦学を独学で修め、五十才家督を譲り渡して後江戸に出て、天文学や測量術を師について学び、初期頃は自力で実地測量をされたが、後では幕府の命を受け役人として日本全国を測量、我が国最初の実測地図を作製されました。

忠敬が当地方を測量されたのは、文化八年(六十六才)より始まる第八次測量の時で、一行は同年十一月二十五日江戸を出発、同九年一月二十五日小倉に着き九州の測量を開発されました。当松浦地方は九年八月十七日、糸島からはいって浜崎地方を測られたのが初めてで、あと順に東松浦半島を測り波多津にはいられたのは、九月六日のことでした。

あと測量班日記によって足跡をたどります。

文化九年九月六日 朝晴。七ッ半前高串浦出立。乗船六ッ頃杉野浦へ着、六ッ後坂部出合、又手分坂部方は唐津へ向て測る。我等門谷・尾形・嘉平治・佐助・先手の残湯野浦村字船隠舟印より初、順測辻村、同地畑津浦止宿本陣前迄測る。沿海一里十三町五十六間二尺、止宿本陣太十郎・下役百姓安兵衛・内弟子百姓中右衛門・唐津領畑河内組大庄屋竹下与兵衛出る。久留米郡方手付稲益斧八来る。久留米候より贈。国産溝口紙持参。佐嘉、東島平橘・江頭伊平同道にて来る。此夜晴天測る。

同七日 晴天。朝六ッ後辻村内畑津浦出立。同所より初、大印迄九町九間。此より大瀨島へ渡る。渡三十間。大瀬島一周二町三十六間三尺、大印より初煤屋村、旧は◎村というよし。ク印迄三十四町二十六間一尺、ク印より明神崎、片三十間、又、ク印より初、煤屋村内カ印迄五町十八間、カ印より黒上山鼻回三町四十四間三尺、カ印に繋ぐ、カ印より初同村内キ印を残す。三町四十九間。此より沖島へ渡三十間三尺、煤屋村持沖島一周三町五十二間三尺、キ印より初、切印迄八町五間、福田村切印より鰐口新田打留迄、沿海十六町九間、沿海含二里四町五十二間一尺。我等小手分して島々を測る。煤屋村内黒男明神崎ロ印より初、大島へ渡る。渡二十間二尺、煤屋村内大島一周三町五十六間、同島より竹島へ渡る。渡百十二間、竹島一周三町二十八間四尺、同島より音ヶ瀬へ渡る。四十二間。音ヶ瀬より日割瀬へ五十一間、日割瀬より満切島へ渡る。七十五間。福田村内満切島一周四町二十間、外に黒上鼻より明神△印へ行渡三十六間、又、明神崎ロ印より同岬△印迄行四十四間、又、満切島より地方へ行八十一間、島、並、渡とも含十九町二十六間、前測島渡岬回十一町四十四間、惣測数三里二間一尺、七ッ半頃小黒川村へ着、止宿本陣大庄屋柴田平治・下役宿百姓源太夫。此夜晴曇測る。

註

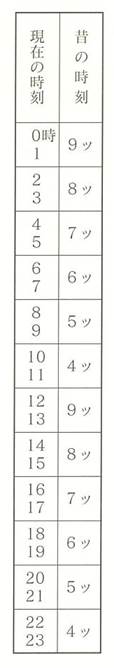

1,七ツ半

2、坂部

江戸から来た測量隊を二班に分け、一班長が伊能隊長兼任、二班長は坂部。

3、畑津浦

大昔馬蛤潟から湾入りした海は、船頭屋敷付近まではいりこんで、畑津集落三岳城の西麓から海岸線にかけて発達していた。しかし、永年の間に海岸線の後退や、馬蛤潟海岸の干拓耕地化によって、畑津集落の漁民は谷口の峠を越えて辻の海岸に移動していった。残った者が畑津本村を維持して農業を営み、移動した者が畑津浦を形成して漁業を営み年と共に大きく発展していった。

第三節 地 形

一、屈曲に富む海岸線

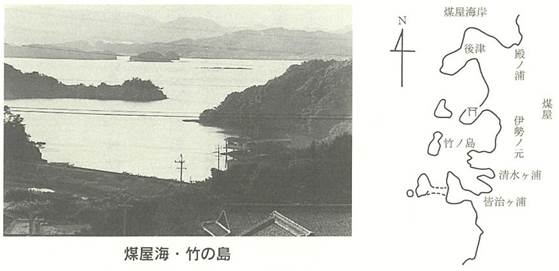

波おだやかな伊万里湾沿岸は、屈曲に富むリアス式海岸で、地殻変動の地史の中で沈降した特有の海岸をもっています。

この変動の中で、その昔海面下に没した谷や川もありましょうが、わずかに頂だけ残り陸地と離されて島となった姿が煤屋海岸に見られます。

もちろん長崎県福島とも陸続きであったのが、これもまた島となったものと言えます。海図を見てみますと、古期の谷間が波多津町側にも長崎県の今福町側にも認められます。

今日、現海面上二〜三mの高さに波による浸食の跡が見られることは、少し地盤が降起したのか、海岸線が沖に移動する海退があったのかいずれかでしょう。

煤屋の車エビ養殖場周辺や、その北の黒男神社鎖座の島が陸繋島になっていることなどこのことを物語っていると言えましよう。

皆治ケ浦を抱く沖ノ島から西方の道切れ島に至る州は、博多湾を抱く海の中道と志賀の島間の道切れと相以していて、地名まで同じであることは注目に値するものでしょう。

煤屋の国道二〇四号線に沿うた田地が「上灰浦」「下灰浦」の小字名であることは、いずれも浅海であったのが干拓された証拠です。

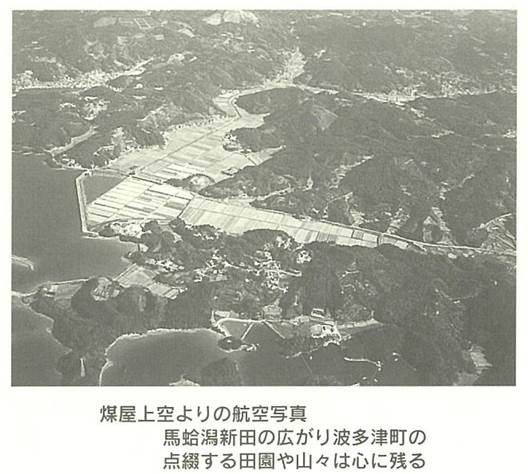

また「力武新田」から東へ波多津川沿いの通称「馬蛤潟新田」と呼ばれる低地に蒲原、午ノ木、小灰浦、煤屋、馬蛤潟、白潟と、それらの東部に畑津の「新田」など昔は海岸であったのが干拓造成によって陸地化したものです。

昔の姿にもどしますと、この付近が一番入江が奥深く海岸線の複雑な地形であったと思われます。

波多津「浦」も古くは入江であったものが、干拓によって現在のようになったもので「浜新田」の小字名はこれを証明しています。

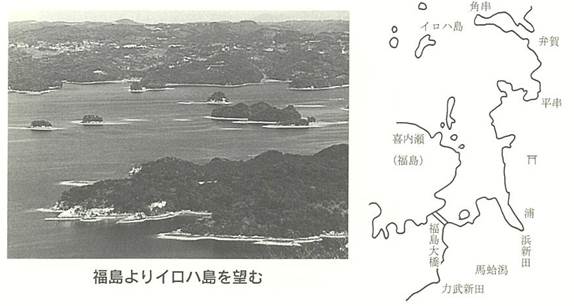

肥前町との境界になっている「角串鼻」は、海に突出した岬に命名されたもので、その前面には「イロハ島」が点在します。 その島々は、火山活動と推積岩からなり、特異な地質により長崎県の文化財指定を受けています。

この湾内の島々は紺碧の穏やかな海と調和して一幅の絵を見るようで訪れる人の心を和ませてくれます。

二、東部の行合野川流域

西部の伊万里湾岸域と東部の行合野川流域との分水嶺は、北部の肥前町との境界から、あぐり山、二三三・五mの三岳、中山の城山、黒川町との境をなす高地、二三六mの貝が峰を結ぶ線となります。

そこで、古い時代からの交通の障害は峠を越すことでした。浦〜井野尾間の三岳北部にある「鶴掛峠」が標高百m、三岳南部の中山峠では五十m、内野より広域農道を経て東部に出る梨ノ木峠では約百mの丘を越して行かなければなりません。

水系から言えば、伊万里湾斜面と唐津湾斜面とに二分されます。

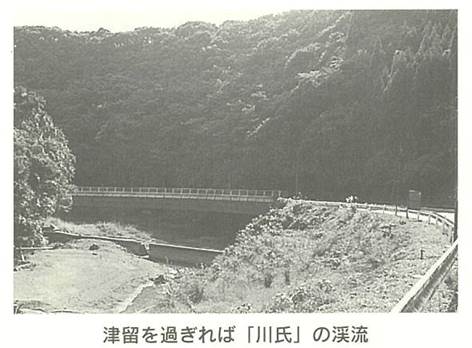

行合野川は木場の「葉山」から流下し、十九石、大坪、三十六石付近ではほぼ直角に曲がり筒井に入ると蛇行をくり返し、加倉より西流する川を合わせ、井野尾付近でやや広さを増し、田代から北波多村境の津留の「川氏」、板木の「川字治」(左岸)までは蛇行の連続です。浸食のちがいから非対称の山をつくっている、いわばケスタ状の地形を作って津留を経た下流は、両側の山が四十m位の断崖で迫る峡谷美の形を見せ、北波多村行合野で徳須恵川となっています。

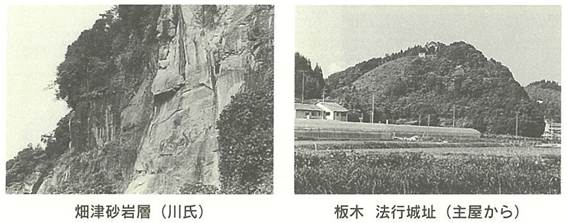

その途中で中山川を板木で呑むが、その本支流に囲まれた八十mの高地には、文録年間まで続いた法行城の跡が今は城趾碑がたち静かな佇まいをみせています。その昔地形的な要害とし て、また要衝の役を果たしていたものと思われます。

木場の大知木からの細流は深谷近くの「蛇が渕」に注ぎ、北波多村の下平野で田中川に合流し、徳須恵盆地の北部「下竹有」で徳須恵川に流出しています。

波多津町の水系

第四節 地 質

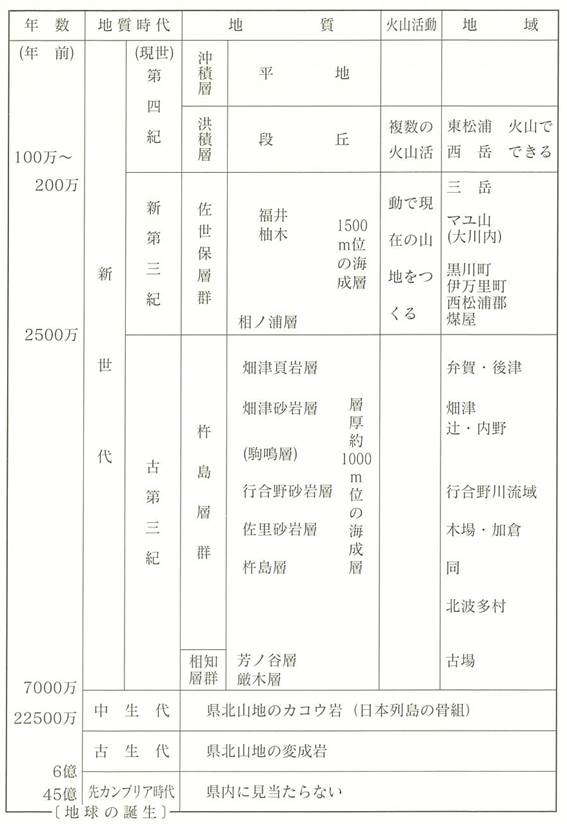

佐賀県は、石炭が地下に眠っていましたので早くから地質の研究がなされ、福岡・長崎両県を合わせて北部九州の地質は他県にくらべ詳細に調査され、その恩恵を受けています。

参考資料として

五万分の一 地質図幅説明書・伊万里

五万分の一 地質図幅説明書・唐 津

五万分の一 地質図幅説明書・呼 子

以上工業技術院地質調査所発行 昭三一〜三二

五万分の一 佐賀県炭田地質図・図幅説明書

十万分の一 佐賀県地質図 昭四〇

北松浦炭田地質図・同説明書

北松南部鉱業会 昭一三

山崎達雄教授論文選集

山崎達雄教授記念事業会 昭五七

佐賀県の地質に関する主要な文献は右のとおりですが、実地踏査も行いました。また記述の引用文献として、先学の研究に拠るところも多大であることに深謝しています。

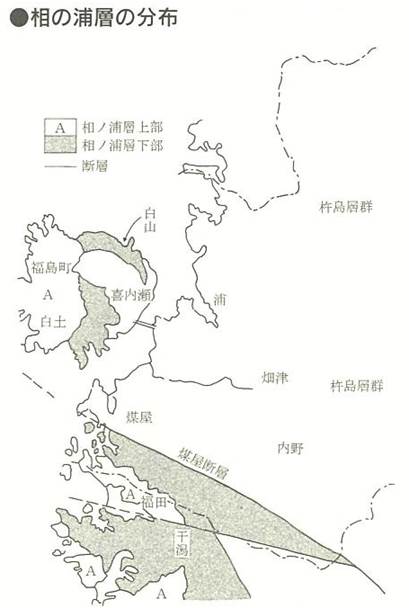

一、佐世保層群

波多津町における上層の最も新しい砂岩層は、佐世保市相ノ浦周辺に見られるので、地質調査に当たった学者が、そこの地名をとって相ノ浦層と命名しました。その相ノ浦層が東部に行くとその姿を消し、佐賀県側に入って西有田町に露出し、北部の伊万里市二里町、東山代町の大部分を占めています。伊万里湾の越木島、上陸して瀬戸町、黒川町その以北では杵島層と変わっています。

波多津町での佐世保層群は、相ノ浦層の下部が露れ、黒川町、瀬戸町と順に西南に行くにつれて上層部が見られます。つまり北北西——-南南東の走行で、この線に直角の西南西へ傾斜しています。

相ノ浦層の特徴は、その下部である杵島層群の中の畑津頁岩層の容易に浸食されやすい地層上に急崖を形づくっており、ち密にして硬くしまった中粒〜細粒砂岩であるため、所により、まるい石英・硅岩・チャートなど石英質の固い小石の入った層をみることがあります。(大坪町の屋敷野へ登る途中道路の左側の崖で観察)

西有田町の標高三六〇mの中尾岳(盗人岩)の洞穴、大木の勝負岩岩陰遺跡、曲川下内野の竜王社洞穴遺跡、上本村権現山岩陰遺跡、伊万里市東山代町脇野の岩戸山、標高百mの白蛇山岩陰遺跡、黒川町牟田の中木場道路ぎわにある箕岩(穀物の殻・塵などをえり分ける用具の形をした岩の洞穴、これに磨崖仏が刻まれている)。南波多町原屋敷古場集落近くの答岩や隣接地の岩陰などは相ノ浦層懸崖の代表です。

なお、現在は七ツ島工業団地造成のため、無くなった源平岩洞穴遺跡など古代人の住居生活の場として利用された所でした。そのことを考えると相ノ浦地域では、まだまだ遺跡の発見の手がかりとなりそうです。

佐世保層群には石炭層があり、黒川町福田から波多津町煤屋にかけて、しばらく栄えた波黒炭鉱では、柚木層の七へダ層を採掘していたと言われます。

黒川町波多津町境干潟近くのイロハ岩は相ノ浦層からなり特有の経常を見せています。

層中から発見された貝化石などにより、地質年代を新第三紀とされており、今からおよそ二千六百万年前ごろできた地層と言われています。

伊万里市北部を中心にみる地質

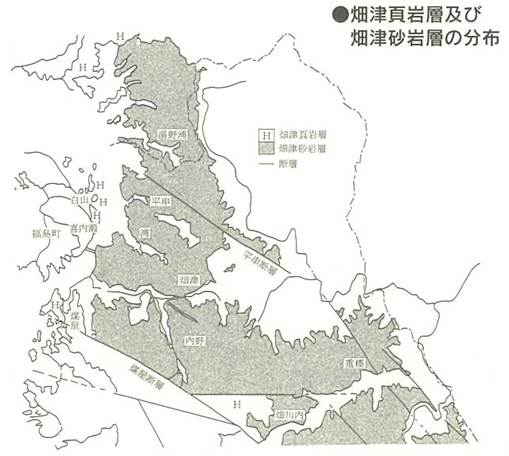

二、畑津頁岩層

この地層の標式地は畑津周辺であったとされ名づけられましたが、周辺の山頂部に薄くカバーしています。

また、辻付近、煤屋の後津、角串などに露出しています。暗灰色〜灰白色で泥岩とシルト(砂と粘土の中間の沈積土)岩の互層からなりますが風化すると崩れやすく、しばしば崖崩れを起こしています。

三、畑津砂岩層

標式地は畑津周辺。この砂岩層は一般に細粒〜中粒ぐらいで、新鮮な切り口では灰青色の泥質砂岩を主とし、ごくうすい頁岩をはさみます。

風化しやすく黄褐色や淡い紫がかった色に変わり、時には緑色鉱物を含み、良質のものは石材として利用されています。

これは、波多津町内では西部地区に多く見られます。クリノメーターで測ると、走向は北北西〜南南東で傾斜は西南西に向かって一〇度ぐらいです。中山〜井野尾間の道路拡幅工事でその露頭が見られ西側カットに貝化石が帯状に発見されました。

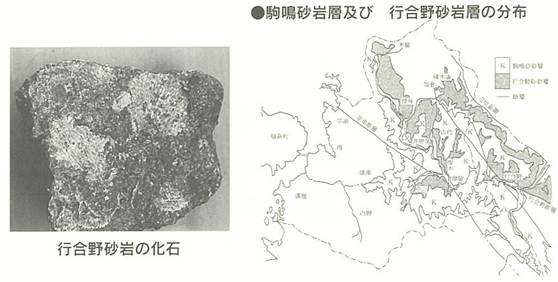

四、行合野砂岩層

標式地が北波多村行合野周辺で、国道二〇二号線道路沿いに露出していて行合野砂岩層と命名されています。

波多津町内では、中央背陵高地より東部に発達し、行合野川沿いの地域はほとんどこの層が見られ特異な地形・景観が展開されます。

板木の行合野川に中山川が合流するところ、両川に囲まれて八十mの高地があります。東部が急で西部のゆるやかな傾斜の地形を利用して築城されたのが法行城です。

このような地形をスケス状地形といいますが、敵襲に対しては、周囲に川があり容易に登りにくい地形だから要害として利用されたのでしょう。同様の地質地形は筒井の上戸城や中山の城山などがあります。

本層の下部は一枚の塊状の青灰色細粒砂岩で、よく石材として利用されますが、風化すると一般的には淡紫赤色に変わります。

波多津木場の大坪石切場で昭和四十一年七月地元の松下用助さんが、灰白色で長さ十五 cmの骨の化石を発見されました。佐賀大学教授磯谷誠一氏は、これをペリカン鳥の鳥骨と鑑定されましたが、その包含層の現場に案内しました。この化石は、三十六石橋と十九石橋の中間から東に入った石切場で行合野砂岩層の石を採掘中発見されたものです。

町外では大川町大川野字山口の採石場で水鳥と推定される鳥骨化石二個が発見され、脚の麟がはっきり見られます。また多久市西多久町藤川内の岸川氏経営の採石場でも鳥骨の化石が出てきました。いずれも行合野砂岩層です。

ウミガメやサメの歯なども発見されることから、当時代二千七百万年〜三千万年前の斬新世時代の我が郷土は現在より暖かったのではないかと推考されます。

波多津町東部の大部分を占める行合野砂岩層をもう少しくわしく見ますと、上層部は粗粒の石英や長石などの粒の荒い鉱物が主となっていますが、細かい礫(小石の粒)も含んでいます。また北波多村志気入口より西方の山道に入ると粗粒砂岩の中に二枚貝や巻貝の化石が多く見られます。このことから当時の海岸の様子も十分うかがうことができます。

また、大川町駒鳴峠周辺から西にはよく露出していますので「駒鳴層」とか「駒鳴型」とも別に呼ばれています。

本町では、川氏・津留・田代・井野尾・岩ノ本・中山に見られ、前述の法行城も、この行合野砂岩層の上部、いわゆる駒鳴型砂岩層の非対称的な傾斜で自然に形成された地形を利用したものだったのです。

前述の津留〜川氏間の峡谷は粗粒砂岩からなる駒鳴層の山陵を行合野川が突き破っています。つまり山脈を直角に浸食した谷となったいわゆる「横谷」となっています。

五、佐里砂岩層

筑肥線佐里駅付近に標式的に露出し、岸岳の山頂部などにも分布しています。

波多津町では、深谷〜大知木・加倉〜木場付近に露出し、本層の下限は杵島層最上部の細粒砂岩などに続く粗粒〜中粒砂岩ですが、各地を通じて岩相の水平的変化は少ないようです。

岩石の中には、石英や俗に火打石といわれる石英質の粒が観察されます。全体の厚さは七〇〜八〇mと報告されています。

上部の方は、泥岩のうすい層に伴って「骨石」と呼ぶ火山の噴出等でできた凝灰質の堆積岩をはさんでできています。

新鮮なものは、暗青色ですが風化すると黄白色に変化してきます。

骨石の命名者は新井琴次郎氏で、動物の骨がくずれ、散乱した様子によく似ていることで提唱されたものです。骨石が重視されたのは、この層の下方四百mぐらいで大きな炭層に達する手がかりとなったからです。

六、杵島層

杵島層は、杵島郡北方町や大町町の杵島炭鉱付近に標式的に見られるので杵島層と命名されています。

調査報告によれば、有田付近でのボーリングにより、この杵島層の厚さは二百二十mを記録し、元の杵島炭鉱付近では百六十m、波多津町木場では百mの厚さだそうです。

その中には、海にすむ貝の化石や植物漂流の木片化石を混えているところから、潟湖・内湾性の沈積層であろうと推定されます。

木場付近露出の本層は、暗灰色で潟泥を固めたようで、浸食されやすく、木場地区の無蓮あたりから谷間が開けてくるのはこのためではないでしょうか。

加倉付近では田代断層によって杵島層上部のシルト岩がわずかに露出しますが、このシルト岩に貝化石がよく発見されます。

波多津町での堆積岩の最も古いのはここまでで、杵島層の下にある芳の谷層は、東部の北波多村では広範囲に分布しています。(ごくわずかに木場にあらわれている所があります。)

以上のように波多津町の堆積岩層は、西部に相ノ浦層があり、次第に東部に行くにつれ、畑津頁岩層、畑津砂岩層、行合野砂岩層(上部は駒鳴砂岩層)、佐里砂岩層、杵島層と古い地層となっています。下部の古い地層が同一町内で見られるのは、前述のように、地層が西の方に傾いているからでもあります。

七、火成岩

地殻変動の中で火山活動により火成岩ができたのですが、当地方の堆積岩層をおおっている火山岩類は、さまざまです。

これらの火山岩類の噴出時期は明確でないようですが、玄武岩の浸食程度などから第四期の中で玄武岩類以前に生じた火山岩類は鮮新世、以後のものは更新世に属し、玄武岩類は両者にまたがるものと考えられています。

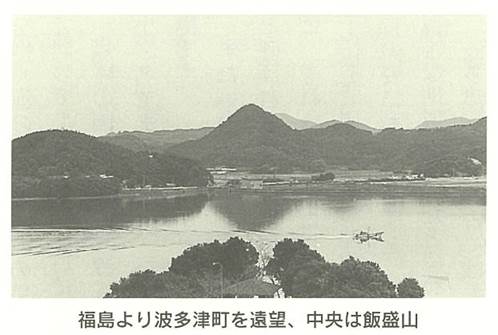

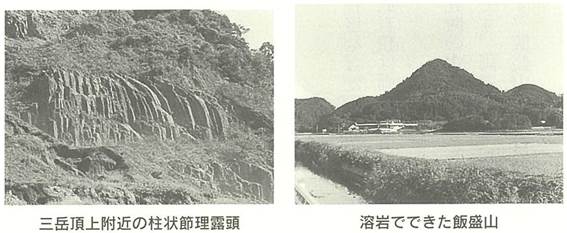

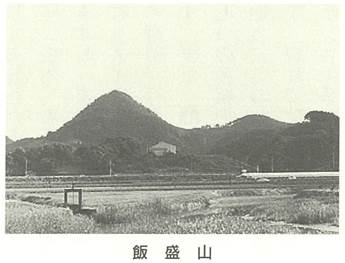

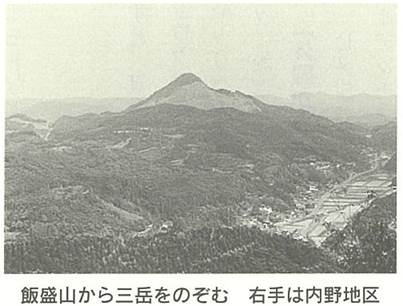

波多津町で人目をひくのは、畑津から東部にまたがる三岳で、百mの丘陵の中に突出した標高二百三十三・五mは、飯盛山百五十一・六mと共に波多津町を印象づける山です。両者ともに畑津頁岩層の地層中や割れ目に地下のマグマ(岩漿)が押し入ってつくられた山です。飯盛山の山容は飯を盛った形をしていて、全国的にもこの山の名は多いようです。

◆三 岳

中腹では、たてに割れ目のある柱状節理の玄武岩が広く深く屏風のようになっていて異様な景色が見られます。現在、西の山麓は採石され、山の形が変わりつつあります。

粗粒で黒灰色をした石で、その中には輝石や斜長石、またかんらん石の小さな鉱物(斑晶)が見えます。くわしく言うと「輝石かんらん石玄武岩」ですが、地元では「かな石」と呼んでいます。

◆飯盛山

飯盛山の岩石は、安山岩のように結晶が微細な斜長石、輝石しそ輝石・磁鉄鉱の中(石基)に玄武岩特有の斑晶としての鉱物を含みますので「普通輝石しそ輝石安山岩」と呼んでいます。一見して「玄武岩質安山岩」によく似ています。

◆あぐり山

東西の分水嶺となる波多津町北部の「あぐり山」(最高地百六十m)は畑津砂岩層中に貫入する「粗粒玄武岩」で暗緑色をしていて、顕微鏡下での鉱物(斑晶として)は、かんらん石や斜長石と少量の輝石がみられます。

◆上場台地

東松浦半島は、玄武岩の溶岩台地の地形で上場台地と呼んでいます。

唐津から見ても、波多津町の高尾山より遠望しても平坦な地形が続いています。資料によれば、流動性に富む玄武岩溶岩だから、普通みられる円錐状や楯状の山の形は形づくことができず、基盤岩が溶岩流出直前に平原化していたからだと言われています。この上場台地の裾の南端は、波多津町の木場区木場や大知木、稗古場、加倉付近まで延びています。

玄武岩もその岩質や組成する粒度で分類されますが、この上場台地でも七種に分けられるよう複雑です。波多津町木場地区のものは粗粒で灰白色の「かんらん石粗粒玄武岩」です。

この火山岩は、肥前町入野周辺から唐津市の菅牟田、熊峰に続いて分布し、一部は鷹島にも及んでいます。著しく風化作用を受け、かんらん石の斑晶にみますが、他の玄武岩に比べて軟質であるため「真石」と呼ばれ、石材に利用されています。現在、大知木や稗古場の採石は見られず、稗古場ではその採石場跡は桑畑に変わっています。

中山〜井野尾間の道路拡幅工事のカットで、行合野砂岩層に火山岩である流紋岩併入した珍しい所を観察することができました。しかしセメントでカバーされると見ることができないだろうが、地層の観察研究では惜しまれてなりません。

第五節 植 生

一、植物層のあらまし

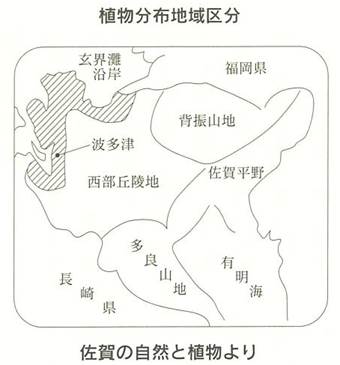

佐賀県は東経一ニ九度四十四分~一三三度三十三分、北緯三十二度五十七分~三十三度三十七分に位置し、北は玄界灘、南は有明海に面しており、北部に天山、背振山、南部に経ヶ岳、多良岳と標高千m前後の山がいくつかある程度で、ほとんどがゆるやかな傾斜面の地形で成り立っていますが、生育している植物の種類は決して少なくありません。人の入りやすい地形のために、豊かな自然は人々の生活に利用され易く、厚生林として残されている区域は僅かな部分であるに過ぎないのです。

県内の植物分布地域区分によりますと波多津は、玄界灘沿岸地域と西部丘陵地域の接する部分に位置しています。

日本の植物生態区分は、大別してヤブツバキクラス・ブナクラス・コケモモ、トウヒクラスの三つに分けられ、暖帯温帯、亜寒帯と称していますが、ヤブツバキクラスの暖帯亜区系では常緑広葉樹が主体となっています。

玄界灘沿岸地域は、浜玉、唐津、東松浦半島から南下して伊万里市の玄界灘に面する地域をふくむもので、対岸の福島や鷹島も同じ植物分布をもつものと思われます。この地域はマテバシイ、スダジイ、タブノキ、ヤブツバキ、タイミンタチバナ、ヤブニッケイ、ミミズバイ、ホルトノキなどの木本類とヤブコウジ、ホソバカナワラビ、ノシメラン、ムサシアブミ、キジョラン、などの草本類から成り立っています。

また、ハマヒサカキ、マサキ、ハマビワ、マルバシャリンバイ、トベラ、ツルソバ、オニャブソテツ、ツワブキ、ダンチク、ダルマギク、など、さらに暖流や寒流の影響から南方系、北方系の植物があり、朝鮮半島を経て渡来した大陸系の植物も入りこんでいることも特徴的で植物の種類が豊富に残されています。

特異なものとしては、エゾオオバコ、エゾニガクサ、ハイビャクシン、オガサワラエノキ、ヒメキランソウなどがあり、海岸にはハマグルマ、ハマヒルガオ、ハマゴオ、ハマオモト、コウボウムギ、カワラヨモギ、などがありホソバノハマアカザ、シオクグ、ウラギク、アイアシなどが潮の影響を受 ける塩性植物として存在します。

海岸を離れた内陸部は、シイ(スダジイ・コジイ)、カシ(アカラシ•ウラジロガシ・シリフカガシ・アカガシ・ツクバネガシなど)、クスノキの仲間(カゴノキ・アオガシ・イヌガシ・シロダモ)、モチノキ、ネズミモチ、サザンカ、アオキなど。下草としてオオカグマ、ハナミョウガ、リュウノヒ ゲなどが普通に見られます。

人里近くでは、クヌギ、コナラ、エゴノキ、リョウブ、ハゼ、クロキ、ヤブムラサキ、サルトリイバラ、ナガバキイチゴ、モウソウチク、マダケなどが見られます。

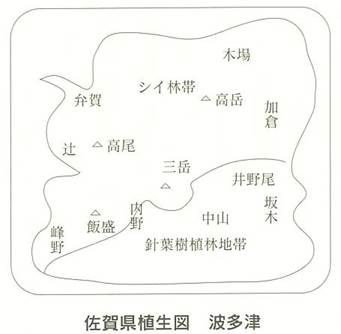

波多津は、この植物分布の接合する所に位置することから、弁賀、辻、馬蛤潟、煤屋などの西部海岸地域と、木場、加倉、筒井、田代、中山などの東部兵陵山地地域に分けることができます。この地域には、高尾山(七十六・八m)、飯盛山(一四八・二m)、三岳(二三三・五m)などの山が両地域の中にあり、多くの種類の植物が生育しています。

佐賀県植生図(昭和五十三年三月、文化庁)によれば、樹木の生育層より分けて北部はシイ林帯、南部は常緑針葉樹の植林地帯としています。図では、三岳、飯盛山を結ぶ線を境としてシイ林帯と針葉樹植林地帯を区分しています。

二、波多津町の植物

(1)森林・山地の植物

【針葉樹】

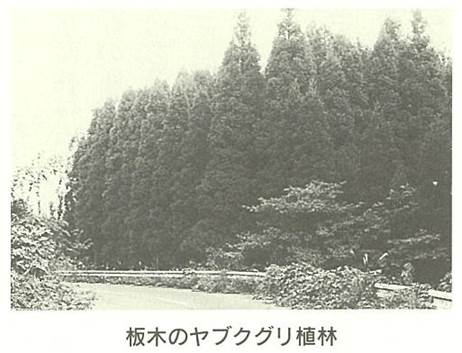

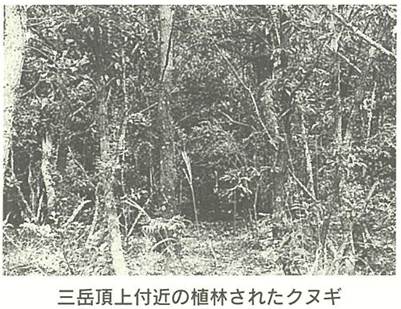

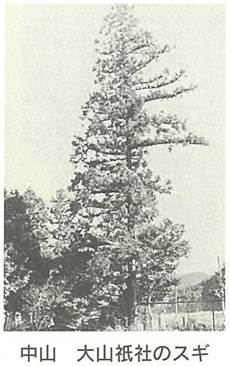

伊万里市および西松浦郡一帯は、従来、成長晩生型ながら樹幹通直で心材は淡紅色のアヤスギと呼ぶ品種のスギが多く造林されていますが、波多津から北波多にかけては地スギと呼ばれるヤブクグリ系のスギが集団的に古くから植林されています。心材は荼褐色ですが腐れに強くしかも植付けてから八年目頃から急速に成長し通直に伸長する特色があります。この品種の由来はわかりませんが、井野尾、板木、および中山では五十年生以上の老壮令林が各所にありますし、また、中山の大山祗社の境内にはこのヤブクグリとみられるスギの大木が見られることから、かなり以前から地元でさし木育苗が行なわれ植林が繰り 返されて今日に至ったもののようです。また、熊本県小国地方や大分県日田地方のヤブクグリには約七つの系統のものがありますが、波多津のヤブクグリはこれらの地方にあるヤブクグリの源流ではないかと言われたことがあります。現在では一般にはアヤスギ系・オビスギ系・ヤブクグリ系・ホンスギ系などのスギ植林が行われていますが、地スギとして の波多津ヤブクグリは波多津特有のもので将来ともに残していくベきスギの一品種でありましょう。

ヒノキは、東部の深谷の近くに県行造林地としての植林があり三十数年を経過しています。また、そのほかの各地域でも山の中腹などに適地を選んで植えられたヒノキ林を見ることができます。

【広葉樹】

シイ林は標高六〇○m以下の兵陵や低山の代表的な常緑広葉樹林で、高木層にスダジイ、ツブラジイ(コジイ)、亜高木層にヤブツバキ、ミミズバイクロキ、低木層にルリミノキ、ネズミモチ、アオキなどがあり、林床の草本としてはヤブラン、オオカグマなどが普通に生えていますが、海岸に近い低地の常緑広葉樹林としてもう一つのタイプにタブ林があります。高木層にタブノキ、シロダモ、ヤブニッケイ、亜高木層にはヤブツバキ、イヌビワ、アオキ。林床の草本としてはムサシアブキ、キジョラン、フウトウカズラなどがあります。さらに標高五〇○mから八〇〇mに分布するアカガシを代表とするカシ林がありますが、これは高木層にアカガシ、亜高木層にヤブツバキ、シキミヒサカキ、低木層にネズミモチ、ハイノキ。林床植物としてベニシダ、リュウノヒゲ、ヤブコウジなどがありますが、波多津の広葉樹はこれらの三つの暖帯亜区系の常緑広葉樹林帯の植物が混ざり合った樹木の集合体として考えることができるようです。

広葉樹は古くから主として薪炭材として伐り出され、跡地は自然萌芽の新生樹の発生による二次、三次林となり繰り返されて今日の林相を作っています。

高尾山、飯盛山をふくむ西部海岸地域では、高木層を占めるものとしてアラカシ、アオモジ、ヤブニッケイ、アカメガシア、スダジイ、など。亜高木層としてシヤリンバイ、ゴンズイ、ヒサカキ、ヌルデ、ヤブツバキなど。低木層はヤマザンショウ、イヌビワ、マユミ、ナワシログミなど。林床にはオオカグマ、ハナミョウガ、ヒメキランソウ、ツワブキ、サルトリイバラなどがあります。

東部丘陵山地地域は、三岳をふくんで中山、板木、木場、加倉などの東部の地域ですが、高木層としてシイ、タブ、アカメガシワ、ヤマハゼ、クロキ、など。亜高木層としてはクサギ、ネズミモチ、アオキ、イヌビワ、トラベ、など。さらに低木層にはイヌザンショウ、タイミンタチバナ、イヌツゲ、ヤマハギ、などが顕著に見られます。また、林床にはキンミズヒキ、ヤマノイモ、アケビ、ノブドウ、ツワブキ、などがあり、そのほかにルリミノキ、シイモチ、ヤマザクラ、も見られます。

【つる植物】

サルトリイバラ、ヤマノイモ、アケビ、ノブドウ、ハスノハカズラ、カラスウリ、ムベ、オオイタビ、ヤブガラシ、タンキリマメ、サネカズラ、アマチャズル、スイカズラ、ヘクソカズラ、フユイチゴ、ツタ、キレハノブドウ、マルバグミなど。

【林内の草本】

ヤブラシ、リュウノヒゲ、シュンラン、オオカグマ、ベニシダ、ツワブキ、チゲミザサ、ヤブマオ、ヒトツバラン、オニヤブソテツ、シヤガ、フユイチゴ、ウマノミツバ、オモト

など。

(2)原野・道ばたの植物

【道ばた・畑の植物】

歩きながら目に触れる植物を挙げますと、ヨモギ、ギシギシ、ノゲシ、ギョウギシバ、チカラシバ、エノコログサ、イヌタデ、カゼクサ、クワクサ、ススキ、チガヤ、エノキグサ、ツユクサ、ノアザミ、オドリコウソウ、マンジュシャゲ、カヤツリグサ、ミチヤナギ、スベリヒユ、ヒメクグ、キクタニギク、など。

【外国からの帰化植物】

ヒメジョオン、シロツメグサ、セイタカアワダチソウ、オオアレチノギク、ヒロハウシノケグサ、ホウキグサ、コバンソウ、ゲンゲ、ウマゴヤシ、オオイヌノフグリ、マツバゼリなど。

【林緑・原野の植物】

アキノキリンソウ、トバシダ、スギナ、ヤマブドウ、エビズル、サルトリイバラ、クサイチゴ、チガヤ、ゼンマイ、ナルコ ユリ、ヤブマオ、ヨメナ、ノコンギク、ハナイバナ、ヒヨドリバナ、ヤマハッカ、ヤクシソウなど。

【あぜ道・水田の植物】

ミゾカクシ、スズメノテッポウ、タガラシ、カヤツリグサ、アゼガヤツリ、アゼナ、ヒデリコ、イボクサ、ウキクサ、イヌビエ、コナキなど。

(3)海岸近くの植物

波多津の海岸は、砂浜にはほとんど恵まれていません。防潮工事も必要のないところでは、波打ち際まで自然に生育した広葉樹が迫っており、汐尻と植生限界との高さの差は、ほぼ一m五十cmくらいで、クロマツなどはほとんど見かけられません。

煤屋の海岸では、佐賀平野の北部にそびえる天山(標高千四十六m)山系で見るハネミノノヌエンジュのような樹種もあり変わった植物が見られます。

上木層にシイ、リュウキュウハゼ、ツクシザクラ、クロキ、卜ラベ、アラカシ、コナラ、アカメガシワ、カクレミノ、ダラノキ、エノキ、ムクノキなどが混生して海岸の林帯をつくっています。

また、ハマボウの群落が三、四ヶ所にあり黄色の美しい花が初夏から真夏にかけて咲きつづけていますし、ハクサンボク、クマノミズキ、ホソバイヌビワ、シャシャンボ、タイミンタチバナなどは、ギョウギシバ、ハマスゲ、ツワブキ、ハマウド、カゼクサ、オカヒジキ、メドハギ、ヒメヨモギ、ハマアカザ、アメリカセンダングサなどがありますが、ハマボウ、ハマアカザ、オカヒジキ、などの海近くでなくては見られない植物や、内野ロの民家のそばにあるダンチクの小さな集団や、三岳の頂上近くの採石場上の岩石地に繁茂しているハスノハカズラなども、海岸を離れて生きている海砂近くに生育する植物なのです。

(4)波多津町の貴重な樹木と保存したい地域

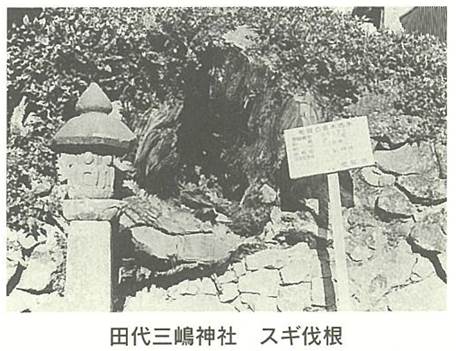

波多津には、先祖が残した貴重な遺産ともいうべき植物やその群落がいくつも見られます。波多津ヤブクグリの植林地もその一つであり、各地区に祀られている氏神さまの社そうも神社を取り巻く鎮守の森として大切に残してきたものであって、郷土の天然記念物であります。田代の「かんのんさまのスギ」として樹齢四〇〇年といわれ佐賀の銘木古木の一つとして貴重な存在であった。直径一・四mの大スギは、残念なことに昭和六十二年の十二号台風で倒伏し伐採されて現在は古株が残って往時を思い出させていますが、各地区に自然林のかたちで残っている社そうの貴重木などは、いつまでも保護し残していきたいものです。

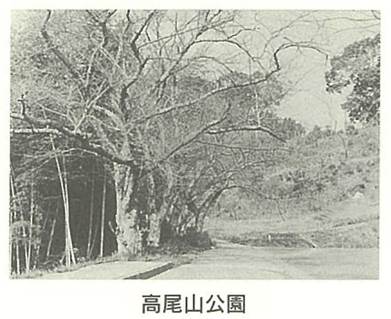

【高尾山のサクラと金刀比羅神社】

高尾山のサクラは、伊万里市のサクラの名所として第一に挙げられる程有名であり、千本のサクラの山として知られていました。しかし、ここも昭和六十二年の台風によって大木のサクラが倒伏し以前のような美しさが失われました。早急にむかしの高尾山を再現したいものです。

また、ヒラドツツジの根付けや手入れに努力されていた田中敬太郎さん(当時七十ニ才) の記事が昭和五十七年五月号の「いまり広報」に掲載されています。

金刀比羅神社社殿のまわりには、六本のクスの大木があります。また直径八十cmもあるスダジイの大木が立っていますし、社殿の裏手にはアラカシもまじえたシイ林が繁茂して玄海の北風を防ぐ役割を果たしています。

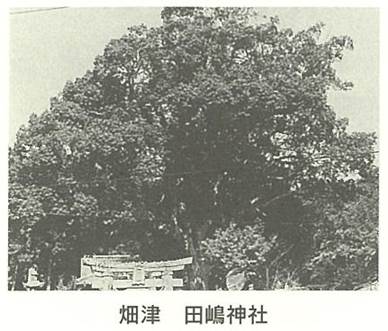

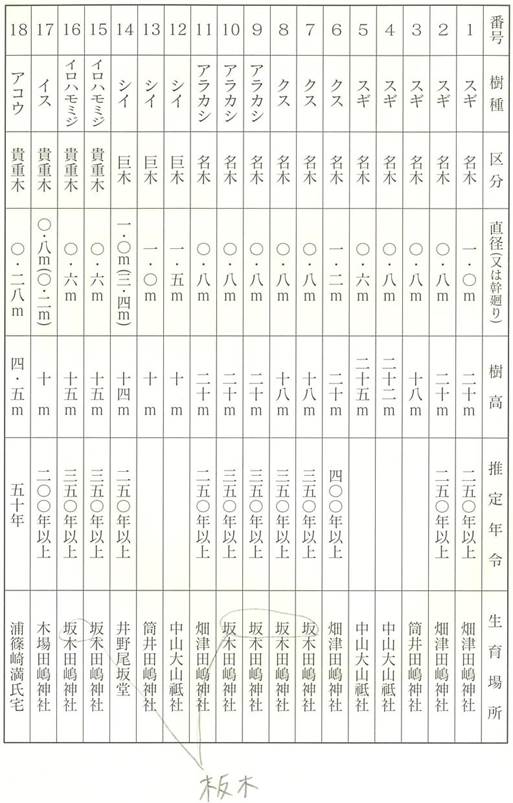

【畑津 田嶋神社境内】

神社正面右手にあるクスの大樹は、直径一・二m、樹高二十m、推定年令四〇〇年と思われます。境内周辺にスギが六本あり、直径一・〇m、〇・八m、〇・六m、いずれも樹高は二十mを超える大木で推定二五〇年以上と見られています。

このほかに、アラカシ、(直径〇・八m)が四本あり他のカシ類とともにカシ林を作っています。年令はクスと大差のないものと推定されます。林内は清掃が行きとどいており下草にはヌスビトハギ、イノコズチが見られ、老令のアラカシからは多数の萌芽株が伸びあがっています。

【板木 田嶋社境内】

参道石段に至る道下にマダケとアカガシの木立があり、木殿及び絵馬堂前の境内には一 対の大木のイロハモミジがあり、さらに二本のクスの大樹が社殿を覆っています。本堂殿はシイ林でハゼ、クス、ヤブツバキ、マダケが混生して東側にまで及んでいます。

イロハモミジ、直径〇・六m、樹高十五m、クスは二本とも直径〇・八m、樹高十八m。アラカシも二本とも、直径〇・八m、樹高二十mで推定年令三五〇年くらい。ほかにもアラカシ、アカガシ、ヤブツバキ、クス、イヌマキ、ハゼ、シイ、が社そうに生育し、林床には、タブ、ミズヒキソウ、チジミザサ、ツワブキ、フユイチゴが見られます。

【筒井 田嶋神社境内】

波多津東小学校の北隣り国道二〇四号線沿いに周囲をシイ、タブの常緑広葉樹林に囲まれた静けさのある神社です。本殿裏に見事に揃ったスダジイ十数本の大立が見られ、シイ、タブ、クロキ、イス、シイモチなどが混生して繁茂している社そうです。大樹としては、タブ、直径〇・八m 、樹高十m。シイ、直径一・〇m、樹高十m。スギ、直径〇・八m、樹高十八m。

また大小六株より成るフジ棚は、東西約十五m、南北およそ十mの棚の上に枝を拡げていて、花期には見事な花を咲かせています。

【木場 田嶋神社境内】

社殿の裏はスギ林となっており、その中に一本のイスが混生しています。さらに一本は神殿裏にありました。このイスは根本に空洞がありクワ科のオオイタビが幹に這い上って共生しています。直径〇・八m、樹高十m。推定年令は他の一本も同じく二〇〇年生ぐらいと思われます。スギ林の中で被圧され気味の他の一本は、直径〇•五m、樹高八mです。高齢のイスは佐賀県にもありませんので十分に保護管理し保存したいものです。

また、境内に枝張りよく形の整ったイロハモミジがあります。直径〇・四m、樹高十三mで、板木の田嶋神社のものより小径ですが大切にしたいものです。

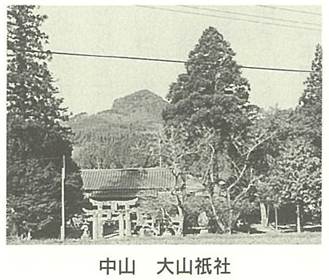

【中山 大山祗社境内】

かつては社殿裏一帯は、シイやカシ類などが生い茂り、正面の境内にはスギが植えられた立派な氏神さまであったろうと想像することができます。

樹高十二〜十三cmぐらいのシイの大木が四本あり、それぞれ直径一・五m、一・〇m、〇・八m、〇・六mで、ほかにアカガシ、ネズミサシ、モッコクなどが混生しています。

社殿近くには神木として植えた直径一・五cmほどのオガタマノキがあります。

四本のスギはいずれも通直に伸びあがり樹高は十八〜二十五mぐらいです。これらのスギの大木は、波多津ヤブグリの典型とも考えられます。直径は最大のものが〇・八m。〇・六mのものの樹高は最も高く二十五mにも及んでおり、他の二本は直径〇・四mです。

大山祗社のこのスギは、波多津地スギについて調査研究を行った伊万里農林高校林業科(外園・渕上)によって畑津の田嶋神社のスギと同じ種類のものと判定されており、昭和五十四年度の佐賀植物友の会会誌にその内容を報告されています。

この調査はアイソザイム法といい、スギの葉の中にふくまれるタンパク質をつくる酵素を化学反応によって分類してそれを図示したザイモグラフによって判定をしていく方法です。

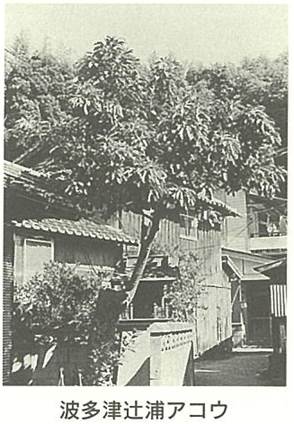

【波多津町辻のアコウ】

辻浦の篠崎満氏宅に植えてあるアコウは、立ちあがり部分の幹の直径が二十八cm、現在の樹高は四・五mほどあります。高さ一・二mくらいで一度伐られており、その後芽が伸びて今の大きさになっています。樹皮はアコウ特有の木黄茶褐色をしており親指ほどの実が枝についています。家並みの都合から每年枝を剪定していますが、すぐに芽生えて枝が写真のように繁茂するとのことです。この木は、五十年ほど前にいろは島あたりに漁に出た折に、或る島から掘り取ってきた二本のうちの一本であるとのことです。

【井野尾のシイ】

井野尾の通称坂堂(むかしは釈迦堂ともいう)と呼ばれるシイタケのほだ場にあるシイの大木です。 推定年令は二五〇年生、直径ほぼ一m、樹高十四mで幹は三つに分かれたまま、成長しており、根廻りは五・六m、枝張りは東西二十m、南北十二mあまりに広がり勢いのある樹相を示しています。

(5)波多津の名木・巨木・貴重木一覧

(注記)

○アコウ くわ科

わが国の西南地方暖地の海岸地方に自生する高木、幹は直立し高さ二十mくらい、大小の枝を四方にひろげ幹の大きなものは、径一mにもなり、幹の周囲から気根を出す、葉は長い柄があり互生、楕円または長楕円形で先端は鋭光形、全緑、長さ十~十三cm、幅五~六cm、雌雄異種、花のうちは球形、中に淡紅色の細かい花があり熟すると淡紅色をおびた白色径十五mmぐらいある。種子をまくとよく芽が出る。佐賀の名木古木には肥前町新田に一八〇年、樹高五mのもの一本だけがある。また平戸の黒子島には巨大木がある。

主要な植物の解説

〇ヤブツバキ、ツバキ科

本州から九州の海岸近くにはえる常緑木。植物分布上からは暖帯亜区系の常緑広葉樹林帯の指標植物とされ、この地帯にはヤブツバキがある。ヤマツバキとも呼ばれ、これからツバキ油を採る。園芸品として多くの品種がある。

〇アオモジ クスノキ科

熱帯、亜熱帯性の小高木、台湾、琉球から九州の西海岸を北上し、佐賀の天山、浮岳古湯を結ぶ西側に分布している。波多津では海岸から東部山地まで伐採跡地や雑木林などの至るところに生育している。春の彼岸に花を折って墓に挿すところからヒガンバナ、トーゴッシュなどの呼び名があり生長い早い。

〇ハマボウ アオイ科

神奈川県より西の本州から琉球までの海岸の潮のさしてくる入江に生える落葉低木でニ~三m程になる。葉は厚味があり灰白色の毛を上面にうすく下面には密にかぶる。夏に直径五cmくらいの黄色のフヨウの花に似た花をつける。波多津では煤屋の海岸に三、四ヶ所の群落があり、佐賀県ではこの群落は貴重なものである。

〇イロハモミジ カエデ科(タカオモミジ)

本州・四国・九州の山地にふつうにみられ、人家にも植える落葉高木、標高九〇〇mくらいの高さまで分布し、生育範囲が広く山のモミジ(紅葉)の主体をなしている。波多津では神社に多く植えられ、弁賀、板木、木場の各地で大きく成長し、かたちもよい。

〇ダンチク イネ科(ヨシタケ)

暖地の海辺から川岸などに生える大形の多年生草本で、群生する。茎は太く直立、ときには傾斜しており葉と同じく緑色、高さ三mにも達する。谷間をかけ上り時には標高一〇〇mくらいまで生育している。秋、茎頂に大物の淡紫白色の花穂を直立し、風になびいている葉の長さは互生し六十cm内外に達し、むかしはこれで餅を包むこともあった。

〇ハスノハカズラ ツヅラフジ科

海岸や海に近いところにはえる多年生の常緑木本性のつるで、茎は円柱形で緑色、葉は互生、長い柄があり、たて形の広卵形、全緑で葉質は厚くない、葉柄はハスの葉のようなつき方をする。核果は六mm熟すと朱紅色となる。三岳の岩石地に匍伏して繁茂している。

〇キクタニギク キク科(アワコガネギク)

朝鮮、満州から九州北部・本州の中国地方などに不連続的に分布する大陸系の植物。九州では昭和二十九年に東松浦半島(玄海町その他)で四十四年に福島町の白岳で発見されたということですが、波多津でも道ばたで、特に中山方面でよく見かける黄色のかわいい野生菊です。京都の菊谷で発見されたのでキクタニギクといい、また黄金色の泡の集りにたとえてアワコガネギクともいいます。花は多いもので一株に五九〇個もつけているという程で茎頂に一cm~一・五cmに黄花をいっぱいにつけ秋を色どっています。

〇セイタカアワダチソウ キク科

北アメリカ原産の多年草、茎は高さ一m〜二mぐらい、空き地や道ばたに群生して黄色の花が目立つ帰化植物、明治年間に観賞用として日本に渡来したといわれるが、戦後の輸入物資にまぎれて日本に入り最初は鉄道線路や国道沿いの土手などに繁茂したがいまでは 波多津の山の中の道ばたに秋を色どっている。花粉症の原因をつくるとも疑われたが風煤花ではない。染料として利用され、花活けに手折られている。

〇アマチャヅル ウリ科

北海道から九州まで、また朝鮮、中国、東南アジアまで広く分布し、山地や、やぶに多い多年生のつる草。茎はつるとなって巻きひげでよじのぼり雌雄異株、葉は互生、ふつう小葉からなる常葉、小葉は皮針形或いは狭卵楕円形で鋸葉があり葉面には細毛を散生する。 葉に甘味があるのでアマチャヅルという。薬草としてブームを作ったが、これは甘味成分の中に薬用人参の菜効成分とみなされているギンセノサイド及びギペノサイドが含まれているという徳島文理大の竹本常松教授の成分分析の結果からきたものである。薬効は万病 に効く、副作用もないので日常の保健茶として気楽に飲用するがよいとされている。坐骨神経痛、関節痛が五週間後には軽快したという報告もある。八〜九月頃黄緑色の小花を開く、全草を採取してかげ干しにして保存し、使用する。

第六節 気候(気象)

・波多津をとりまく気象のあれこれ(農業技術員の経験談)

長年農林関係の指導員として活躍してられた方に襲業関係の気象に関する経験談を聞かせていただきました。

年間の降雨置が昭和五十七• 五十八年に限っては波多津の統計と伊万里の統計では二百mm位波多津の方が少ないという。その降雨量の境界、つまり気象現象の境界がどうも新道入口あたりではないかと思われます。対岸の山代方面では、鳴石を境にして先の方が波多津と同条件であるように思え、その要因は海(対馬暖流)と地形にあるのではないかと思われます。

同じ波多津町でも、東部の方が西部の方より降雨量は多く、昭和五十九年六月二十九日波多津の東谷は凄い雨量に見舞われました。市農協井野尾出張所が浸水し、板木・田代の田圃は冠水しました。そのため植えつけたばかりの苗が流失して大きな被害がでました。このときの雨量は昭和二十八年の水害より多かったようです。

昭和四十二年二月十二〜十三日は大雪が降りました。当年は苗植えができなっかたのですが、その年の夏は七月九日の豪雨のために市内の小学校の子供が水に流され、七月八日には伊万里町で母と子供が水に流されました。大雪と豪雨の因果関係がどうもありそうな気がしてならないのです。雨量の最多時期は、波多津では六月二十五日から七月五日ぐらいまであるという。

つぎに、霜と農作物の関わりについて聞いてみました。ところが、この波多津町に無霜地帯があるというのです。加倉から木場にかけての小字七目から上の方らしい。なぜ霜が降らないかというと、冷えた空気は山の斜面に沿って下りていく。だから傾斜があって東南向きの上の方には霜は少ないということになります。波多津では四月十二日以降は霜は降らないという。初霜は十月三十日位で四月十二日頃までが霜の時期ということになり、このことから考えると、蜜柑の霜害は標高百米以下のところに生じることになります。

また、中山から畑津へ峠を越えると二〜三度の気温差を感じるという。毛布一枚の違いがあるといわれ、これは明らかに畑津峠を越せば下って海に向かうからでしょう。海岸と内陸部の差でしょう。 波多津町の年平均気温は、十五・五度といわれていますが、肥前町の国民宿舎のあるその上の三越で平均十六度という。浜玉の海岸沿いでも平均十六度といわれる。これはいずれも海に向かって傾斜しているからだといわれます。

冬の晴天率をみてみると、(十二月〜二月まで)伊万里一〇%、相知一五%、佐賀平野二〇%という。このことから麦の收穫の差が表れるという。もちろんこのことは、日照時間の差ともなる。佐賀から伊万里方面へ来る人の話しであるが、途中、女山峠を越えたら雨だったという人は意外と多いらしい。この地域の冬の気候を象徴していて面白い。

波多津での梅の開花は早いときで十二月からだという。しかし、このようなときは、不作の年という。そして開花が遅いときは四月三日頃までという。奇妙なことに桜と桃と梅が一緒に咲くこともあるという。そのようなことを桜・桃・梅が一緒に春を迎えるというので三春駒ともいうらしい。

春一番が吹くと春が訪れるといわれ、波多津町で春一番が吹くのが、二月二十四日頃といわれます。

立春を過ぎて最初に吹く風のことを春一番というらしいが、でも、ここ二・三年は桜の花は三月に開花している。一週間程度で花は散る。佐賀の多布施の桜からみると、こちらは開花時期が三・四日遅いという。春一番の前に中国大陸で舞い上がった砂塵が上空の偏西風に乗って飛んでくるいわゆる黄砂が二月半ばにこちらに達します。

台風であるが、七月台風が一度上陸をすると、その年は異常気象になるようだ。平成五年は七月二十七日に台風が九州(この地)に上陸している。七月二十九日に台風六号が上陸、さらに台風七号がまたも八月十日にこの地に上陸している。平成四年は台風のため梨が被害を蒙り、梨の「豊水」が沢山やられた。蜂の巣が低いときは風が強く吹くという。巣を上の方に作っていると、被害が大きいということを知ってのようである。昆虫の感がそうさせるのであろうか。驚くべき感性である。ここ十年位台風がくるのが早い。

雪は農作の徴候を現すものだ。昔から冬の雷は大名の身上を揺るがすともいわれ、それは、暖冬(不作)→冷夏に連がって、不作は二〜三年続く。だから民・百姓から税の取り立てができないというらしい。

暖冬の年は万年雪は下がるという。前に降り積もった雪が夏がきてもとけない現象らしい。暖冬の次に冷夏につながるからであろう。

雨の予見の方法には昔からの言い伝えでいろいろご存じであろう。それが、伊万里だけで言えることは、腰岳の八合目に雲がかかったら必ず雨が降るという。ここに面白い逸話がある。雨の予見者が殿様にかかえられた生活に入ったら感が鈍って雨の予見ができなくなったというのである。それは、自分の衣類の湿りぐあいが生活環境のちがいからみてとれなくなったためだという。

常識としては、春二番の風が三月下旬・春三番の風が四月始め(これが桜の花ちらし)にきて、やっと春が訪れるという。その春には、寒くなって雨が降り、そして、気温が上って暖かくなる。秋は、逆に暖かくなって雨が降り、そして、気温が下って寒くなる。

また、面白いことを聞いた。蜜柑の袋のことである。皮をむいて、中に入っている袋の数が十二〜十三こ位が一番甘いという。九個位しか入っていない蜜柑は甘さが落ちるという。だが八朔蜜柑や伊豫柑は袋の数が少ない方が美味いという。

さらに、栗はイガとも落ちたら実が散って、イガが上で割れた方が下になっているという。普通凡人の気付かぬ点である。これは子孫をふやすための天の摂理のようなものであるのかと思うものです。

文明や科学が進むのはよいが、一方では自然の環境を破壊しないように、自然を守り、育てていかないと、やがて、人類はしっぺ返しに遭遇するにちがいないと思った。それは、これから先、生きていく人々の使命であるように思えました。