(2021年12月2日更新)

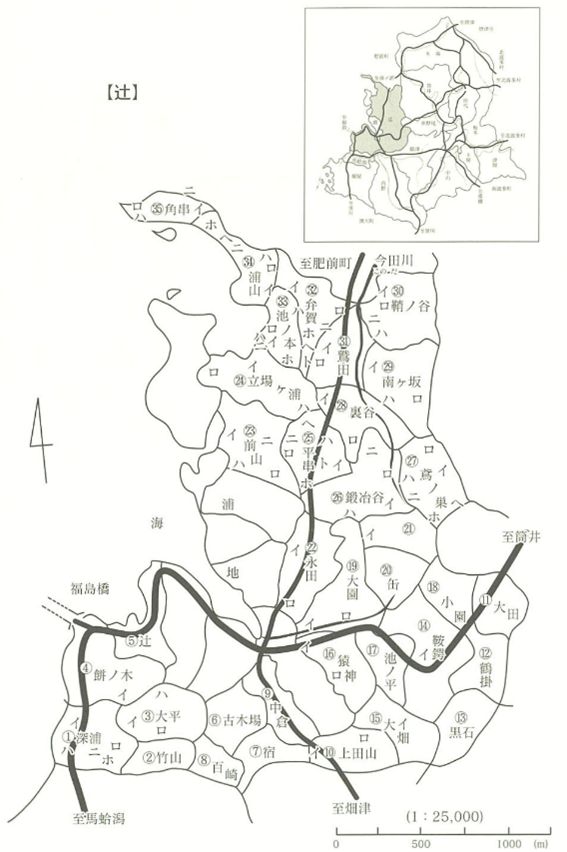

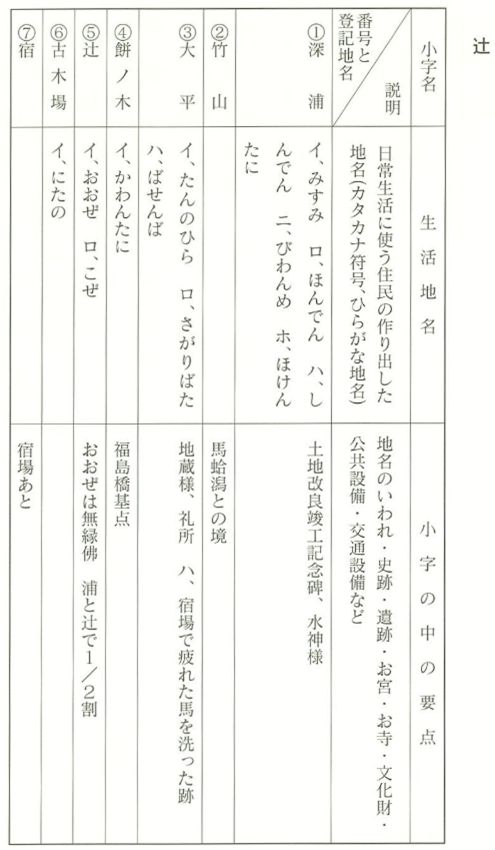

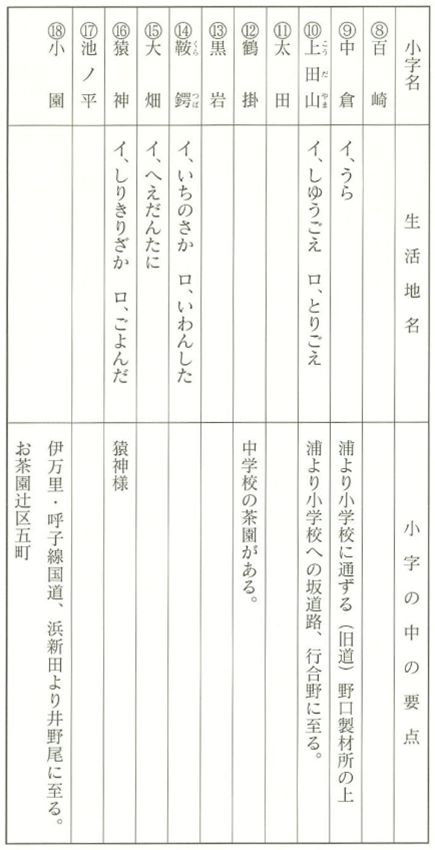

辻

町内で辻区ほど集落が分散している地区はありません。その原因は?と考え調べてみても確たる証拠はつかめません。

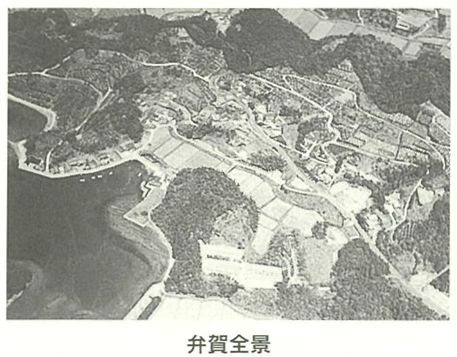

波多津町辻の番地は馬蛤潟の一番地に始まり本辻、郷ノ浦、大園、野林、平串、弁賀へと続いています。

この番地制が採用されたのが何時の頃からか定かではありませんが、これから考えられることは、もともと辻区は馬蛤潟、浦をも含めて辻と呼ばれていたものと思われます。

それ以降、馬蛤潟新田の開発(一七〇七)によって馬蛤潟が分離し、浜新田の開発(一七三六)に伴い漁港として発展した浜に人家が集中し、漁村部と農村部との生活環境上の違いから、自然発生的に利害関係が生じ、浜は浦区として分離独立したのではと想像されます。

従って字図でも分かるとおり、海岸周辺の浦区が抜けると必然的に取り残されるのは、本辻、大園、平串、弁賀の農村部だけとなります。こう考えると最初の疑問も納得がいくように思われます。

一、本辻(五戸)

縄文時代の石器が阿弥陀堂周辺から発見されるくらいだから、本辻には大昔から人が住み着いて居た所であろうと思われます。

今の稲葉家屋敷は、江戸時代の庄屋屋敷で西の畑には寺子屋が建っていたと云われています。

阿弥陀さま周辺の五輪塔と多数の石積みは、岸嶽末孫の寄墓地ではないかとも云われています。

・祭事

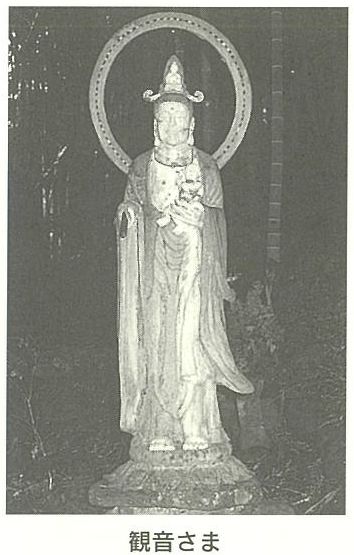

・お観音さま 毎月十七日

・お伊勢講 一、五、九の各月十一日

・金比羅さま 三、六、十の各月十日

・その他

・馬蛤潟-本辻-浦間の道路(昭和四年)

・深浦-大平間農道(昭和三十九年)

・ボーリング(昭和五十四年)

・土地改良総合整備事業(昭和五十八年)

二、大園(ハ戸)

川上与市郎

辻村の庄屋で墓は稲葉家屋敷の墓地に在り、今尚、深浦新田の開拓者として稲葉家より祀られています。

・祭事

・お地蔵様 毎年八月二十四日

(年三回のお伊勢講、金比羅さまは本辻と合同)

・その他

・仁田-黒石農道(昭和三十八年)

三、平串(十一戸)

・祭事

・五穀神祭 九月二日

・観音念仏会 毎月十七日

・お大師さま 毎月二十四日

・その他

・集落内主要道(昭和三十四年。舗装五十九年)

・ボーリング

昭和五十年、佐賀厚生年金休暇センターの用地として瀬の脇地区が選定され、平串新田にボーリングが施されたが、用地変更により干魃時の営農用水用として地区への払下げを受けました。

四、弁賀(二十一戸)

・祭事及び年間行事(一部含辻区)

一月……家払い田嶋神社宮司さんによって、辻区全戸行われます。

お供は区長さんと宮総代。悪事、災難等の魔除け祈願(九日)

・お伊勢講……十一日

二月

・お観音さま

・太宰府天満宮参拝……飛梅講によって毎年四名ずつ参拝する。帰着後、部落内で内迎えをし次年度の参拝者を籖で決め、一巡後は、講参加者全員で参拝します。

三月

・部落初会……例年十日前後行われます。部落の行政、役員の選出、役職給の改正、その他部落での行事が決定されます。

四月

・春のみ……農家では苗代蒔きが終わると春のみがあります。若衆、中老、敬老と年代別のグループに分かれて行われます。

・お諏訪さま参り……春のみが終わるとお諏訪さま参りが、若い男女にとっては特に楽しみでありました。

今では車で三十分もあれば行けますが、昔は草履をはいて明け方暗い中から出かけたものです。ガヤガヤ、ワイワイ語りながら道一ぱいに広がって行ったことも今は昔の物語りです。

六月

・さなぼり……農家は全戸田植えが終わると「さなぼり」です。この日が百姓にとっては ホッと一息つく時でもあります。

七月

・ご祈祷……地区民全員和尚様より大般若を頂き、夏季の病災追放を願ってお籠りをします。

八月

・盆踊り(十五日)……初盆を迎えられる家庭から持ち寄られたお位牌を前に故人を偲び

ながら踊りの輪を作り供養を捧げます。

・観音さまの盆踊り(十八日)……ここ暫く途絶えているが復活の方向で検討できないものかと願っています。

・二十六夜待ち……旧暦二十六日の夜は、月の出を迎えるための二十六夜待ちがあり、昔は若衆の漕ぐ舟に娘を乗せ、鐘太鼓を打ちならし近郷近在からイロハ島周辺へ集まり、酒を酌み交わしつつ月の出を待ったものです。現在その風習は残っていません。

十月

・金比羅さま……秋の大祭。部落での講。

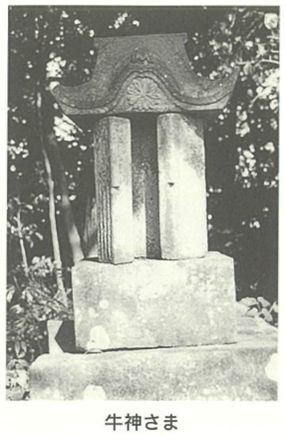

・牛神さま……部落全員でお籠りをします。

・田嶋神社のお籠り……二年毎に弁賀部落の選出と作業道の整備作業後お籠りをします。

・くんち(十七日)……この日は田嶋神社の秋の大祭で全戸くんちが行われていましたが現在は殆ど中止されています。

・事業、その他

・浦-辻-木場線道路……昭和二年県道編入、三十七年市道へ、昭和四十九年改修工事後全線舗装されました。

・獅子鼻-浦谷農道(昭和十二年)

・弁賀下道(昭和三十八年)

・大平農道(昭和四十二年)

・この田農道(昭和四十二年、舗装五十九年)

・ボーリング(昭和四十三年)……このボーリングにより大干魃でも周辺の水田では水不足に悩まされる心配がなくなりました。

・ケード道(昭和四十八年)

・集落センター(昭和五十八年)

・運動広場(昭和五十九年)

・土地改良総合整備事業(昭和六十二年)

・海岸保全施設整備事業(平成八年)

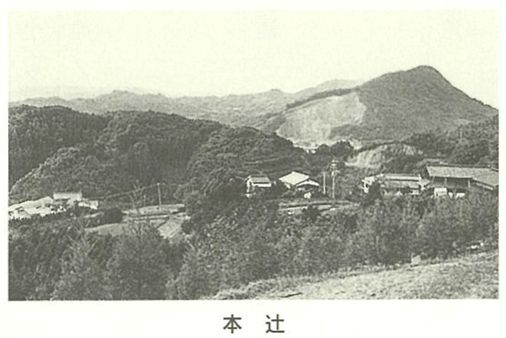

・あぐり山……あぐり山と三岳は、波多津のシンボルとして町民に慣れ親しまれてきた山であったが、三岳は採石のため取り崩されて昔の面影は見られません。

あぐり山はその昔、北方海上の異変を烽火を上げて岸嶽城に知らせた

ところと云われ、太平洋戦争中に設置された防空監視哨は当時の外形を

未だにそのままとどめています。

昭和二十年の終戦までは、毎年海軍記念日の五月二十七日波多津高等小

学校全生徒が登山し、校長先生から日露戦争当時の日本海海戦の話を聞 いた後、野原の中に隠された鉛筆を探し出す「宝探し」に、全校生徒が小さな胸をときめかせた楽しい思い出の山でもあります。その一面原野に覆われたあぐり山も、昭和四十五年入会林野整備法によって辻村の共有地権者で等分に分割、開墾され、かってに芒に覆われていた原野も今では写真に見られるようなすばらしい荼園と化しております。