(2025年7月3日更新)

1.町民憲章

- 笑顔であいさつ、日々のくらしに感謝し元気な郷土をつくります。

- 働く喜びと学ぶ楽しさ、健康の大切さを忘れず暮らします。

- 明るい家庭を築き、教養を高め文化の向上に努めます。

2.町のシンボルマーク・木・花

町のシンボルマーク

周りは大川の字を表現し、緑色で八幡岳、眉山などの山々も表しています。中央は梨の果実を表し、梨の発祥の地という歴史の重みを大切に発展することを願っています。

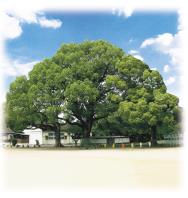

町の木(楠の木)

楠の木は常緑で寒い冬でも力強くその姿を保ち続けることから大川町では淀姫神社に御神木として植えられています。

また、左の写真の楠の木は旧大川小学校の校庭に150年以上も前から立ち、大川町民を静かに見守っています。

町の花(梨)

大川町は明治時代に佐賀県で最初に梨の栽培を始めたとされていることから梨の花が町の花として採用されています。

3.町の概要

明治22年(1889年) 市町村制施行により、大川村となる

昭和29年(1954年) 2町7村合併により、伊万里市となる

昭和47年(1972年) 大川公民館改築

平成22年(2010年) 大川公民館(大川町コミュニティセンター)移転新築(旧大川中学校跡地へ)

- 人口 1,950人(男性939人 女性1,011人)

- 世帯数 833帯 ※人口・世帯数は令和7年6月現在

- 面積 29.84平方キロメートル

4.伊万里のお宝50選(大川町分)

大黒堰とイダが遡上する松浦川

大黒堰(だいこくいせき)は大川町川原と川西との間の松浦川にあります。文禄(ぶんろく)4年(1595)に着工し、難工事のすえ、川西にあった建福寺の僧、田代可休(たしろかきゅう)の助言で、元和(げんな)2年(1616)にほぼ完成しました。しかし寛永(かんえい)4年(1627)に可休はキリスト教信者の疑いをかけられ処刑されたと言われています。刑場跡に可休をまつる嘉宗大権現(かしゅうだいごんげん)の石祠(せきし)があります。堰は寛永10年(1633)に完成し、大川町の水田を潤(うるお)しています。この松浦川には、鎮西八郎為朝(ちんぜいはちろうためとも)が黒髪山の大蛇を退治したときに、大蛇のウロコが流れ込み、イダ(ウグイ)に姿を変え、春先には黒髪山へお参りのために川をのぼるという伝説があります。実際は産卵のため川を遡上し、漁も盛んに行なわれています。イダが遡上する春先の風雨を「イダ嵐」と呼びます。

大川梨発祥の碑と永井 隆博士の短歌

大川町立川(たつがわ)に「大川梨発祥(なしはっしょう)の碑(ひ)」があります。伊万里梨の始まりは、明治39年(1906)に、貧困(ひんこん)に苦しむ農家の改善策として、地区の青年会長ほか、10名の若人(わこうど)が梨を導入し植栽(しょくさい)したことに始まります。70年後には町全体で梨が植栽されるまでに発展しました。

昭和25年(1950)2月、大川中(現東陵(とうりょう)学園)の3年生は長崎へ修学旅行に行き、原爆(げんばく)で被爆(ひばく)された永井 隆(ながいたかし) 医学博士をお見舞(みまい)し、郷土の梨「晩三吉」を贈(おく)りました。その後、卒業式直前に、博士からお礼状が届き、直筆(じきひつ)の挿絵(さしえ)入りの短歌「大川の野山はみねど梨の実の甘きに想うゆたかなる里」をいただきました。

駒鳴峠の駒石・牛石・強盗岩

唐津城下町と武雄市塚崎(つかざき)とを結ぶ道は「塚崎往還(おうかん)」と呼ばれ、江戸時代以来、重要な街道(かいどう)でした。このうち、大川町駒鳴(こまなき)と北波多村との境の駒鳴峠付近は交通の難所で大きな岩がたくさんあり、駒石と強盗岩には、夜毎に駒形の巨石が鳴いて旅人が怖がったとか、旅人を狙って強盗が潜んでいた岩等の伝説があります。また、鎮西八郎為朝(ちんぜいはちろうためとも)が黒髪山の大蛇を退治して、畳(たたみ)一畳ほどもある大蛇の鱗(うろこ)を三枚ずつ牛馬の背に乗せて都に運ぶ途中、この峠で、馬(駒)が鱗の重さに耐えかねて鳴いたので、峠の名を駒鳴峠と呼ぶようになり、牛はひづめが割れても辛抱して運んだため、牛は今でもひづめが割れているそうです。この馬と牛が石になったのが駒石と牛石だという伝説もあります。