(2018年4月1日更新)

平成30年4月1日からの悪臭防止法の規制地域及び規制基準は以下のとおりです。

規制の基準

伊万里市では、敷地境界線上の規制基準(法第4条第2項第1号による規制基準)として、臭気指数12を規制基準とします。

環境省「悪臭防止法の手引き パンフレット」より)

|

敷地境界線(1号基準)

|

臭気指数12

|

|

気体排出口(2号基準)

|

1号の許容限度(臭気指数)を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度又は排出気体の臭気指数の許容限度(環境省の定める方法で個々に計算)

|

|

排出水(3号基準)

|

臭気指数28

|

※2号基準、3号基準は、1号基準の臭気指数をもとに決められます。

規制の地域

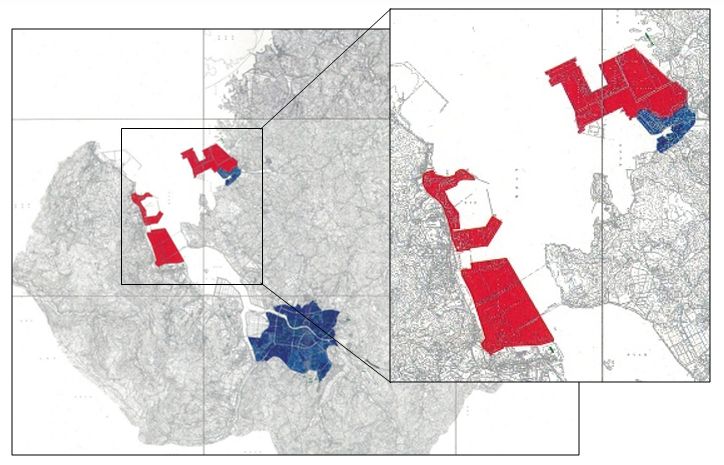

平成30年4月1日より、図の青い部分に加えて赤い部分を規制地域とします。

規制地域図のダウンロード(PDF:1251KB)

改正の理由

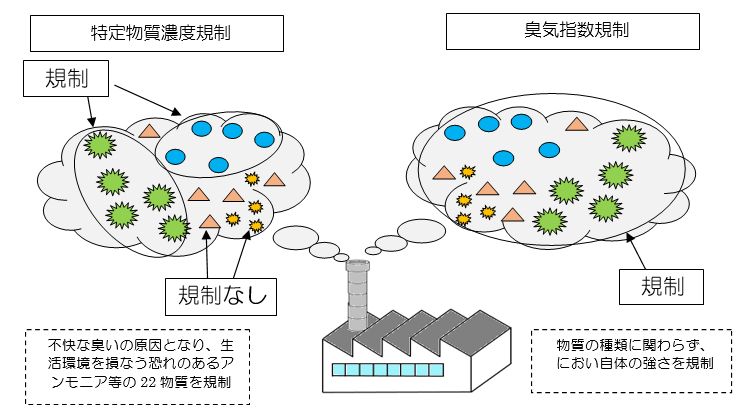

伊万里市では、工場や事業場から発生する悪臭の規制を、アンモニアや硫化水素などの悪臭防止法に定める22物質の個々の物質濃度により規制を行ってきました。しかし、臭いの原因は約40万種あると言われており、現行ではその一部にしか対応できません。

また、規制地域については都市計画区域に準じた地域を対象としてきましたが、これまでの市内の工業団地の拡張、また様々な企業進出に伴い、市に対して悪臭に関する様々な苦情が寄せられており、法律の規制地域外のため規制できない事例が増えております。

これらの課題に対応するために、企業の立地状況やこれまで発生した苦情の状況を踏まえ、新しい規制基準及び規制地域を設定することとしました。

悪臭防止法について

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)は、工場や事業所から事業活動に伴って発生する悪臭に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。

規制方法

規制方法としては、「特定物質濃度」と「臭気指数」の2種類の規制が定められています。伊万里市では、これまで特定物質濃度を用いてきましたが、平成30年4月1日より臭気指数規制に変更します。

特定物質濃度規制・・・悪臭防止法制定当初より行われている方法で、アンモニアや硫化水素など22物質の特定悪臭物質の濃度を規制する方法です。

臭気指数規制・・・・・すべての匂いを総合的に評価するため人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化する方法で、平成7年に悪臭防止法に導入されました。

においを表す単位について

においの強さは、六段階臭気強度表示法により次のように数値化されています。

|

臭気強度

|

判定の目安

|

|

0

|

無臭

|

|

1

|

やっと感知できるにおい

|

|

2

|

何のにおいであるかわかる弱いにおい

|

|

2.5

|

(2と3の中間)

|

|

3

|

楽に感知できるにおい

|

|

3.5

|

(3と4の中間)

|

|

4

|

強いにおい

|

|

5

|

強烈なにおい

|

法に基づく規制基準は、工場・事業場の(1)敷地境界 (2)煙突等の気体排出口 (3)排出水に適用することとなっており、そのうち、(1)敷地境界線上における規制基準は、臭気強度の2,5から3.5の範囲で定めることとなっています。臭気強度と臭気指数の相関関係は以下のとおりです。

|

臭気強度

|

臭気指数

|

|

2.5

|

10~15

|

|

3

|

12~18

|

|

3.5

|

14~21

|

「臭気指数」とは・・・

臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて、においの程度を数値化したものです。

臭気指数は、においの付いた空気や水を、においが感じられなくなるまで無臭の空気(水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)から算出されます。

|

臭気の程度

|

臭気指数

|

|

10倍に薄めるとにおいを感じない

|

10

|

|

30倍に薄めるとにおいを感じない

|

15

|

|

100倍に薄めるとにおいを感じない

|

20

|

人間の嗅覚を用いることからにおいの程度が分かりやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいメリットがあります。

規制対象について

規制対象は、規制地域内の全ての工場・事業場となります。工場・事業場を設置している事業者は、規制基準を遵守しなければなりません。(法7条)

違反時等の措置について

工場・事業場等を設置する者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排出防止設備の状況等について報告を求め、又は工場・事業場等に対する立入検査をすることができます。(法第20条)なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。

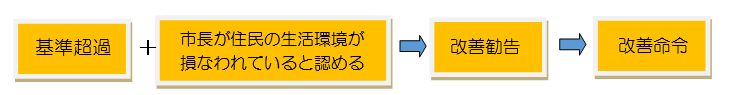

規制地域内の工場その他の事業場の悪臭原因物の排出が基準を超過し、それにより住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市長は改善勧告(法第8条第1項)をすることができます。

この改善勧告に従わない場合は改善命令(法第8条第2項)をすることができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以内の懲役又は100万円以下の罰金)